うちの猫、療法食を食べてくれないんだけど困ったな。

そういえば前に飼ってた猫も食べなかったような・・・

猫に療法食をあげようとしたことのある飼い主さんは、「なかなか食べてくれない」で困った方も多いはず。

猫が療法食を食べない理由や食べさせる方法、療法食のおいしさについて、ペット栄養管理士の筆者が解説していきます!

この記事でわかること

猫が療法食を食べない理由

猫に療法食をあげようとしても食べないのには、以下の2つの理由が考えられます。

- 体調が悪く、警戒心が高まっているから

- 療法食の栄養バランスが特殊だから

補足の解説をしていきます。

警戒心が高まっているから

猫は特に、病気で弱っているときは警戒心が強くなります。

「弱っているときは外敵に襲われる可能性が高くなる」という本能が働くからです。

そうすると、「いつもと違うもの」「変化」に対して非常に敏感になります。

それはフードでも全く同じことが言えます。

初めて見る療法食に対して「いつもとフードが違う。なんかおかしいぞ、危険なものかもしれない」と猫は感じやすいのです。

栄養バランスが特殊だから

療法食は、特定のケアを行うために、特殊な栄養バランスで作られていることが多いです。

よって100%ではありませんが、食べ慣れたフードの味とまったく違うため、おいしいと感じにくいことがあります。

猫は比較的グルメな動物であるため、おいしくないと感じてしまうと「療法食を食べない」という行動につながりやすくなります。

猫が療法食を食べない時の対策8選

初めて療法食を与えてみて「食べてくれない」という状況だったとしても、あきらめるのは早いです!

何らかの工夫をすることで療法食を食べてくれるようになることも多々あります。

いつも通りの環境で与える

くり返しになりますが、病気の猫はとても警戒心が高まっています。

そんな時に以下のような状態だったら余計に警戒心が強まってしまい、療法食を食べない可能性が高まってしまいます。

- 飼い主が「食べるかな~?」と思いじっと見つめている(⇒外敵から狙われていると思ってしまう)

- いつもと違う場所でフードを与える(⇒いつもはこんなところにこんな風に置いてないぞ?罠かな?、と思ってしまう)

食べてほしい気持ちはわかりますが、無用な警戒心を抱かせるのはもったいないです。

いつもとまったく同じ環境で療法食を与えるようにしましょう。

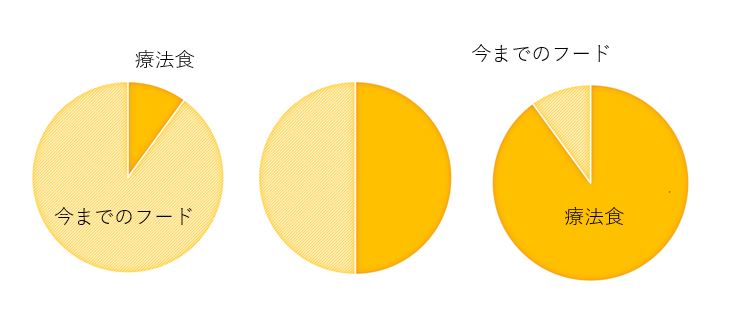

混ぜながら療法食に変更する

どんな療法食であっても、少しずつ混ぜながら療法食に切り替えることで、猫は警戒心を抱きにくくなります。

- 初日:今までのフードの1割分くらいの療法食を混ぜる

- 2日目:療法食を2割分くらい混ぜる

- 3日目:療法食を3割分くらい混ぜる

・・・

といった具合にして、1週間くらいかけて療法食に切り替えをしていきます。

こうすることで「療法食を食べない」という確率を減らせます。

メモ

この方法は警戒心を和らげるだけでなく、「初めてのフードでおなかがゆるくなる」などのリスクも下げやすいです。

温める

猫がいちばん好きな食べ物の温度は40℃前後ということが研究で分かっています。

狩りをしていた時代の「獲物の体温」ですね。

なので、療法食も40℃くらいに温めると食べる確率が大きく上がります。

具体的には「レンジでチン」「ドライヤーの熱で温める」のがやりやすいでしょう。

ニオイをつける

猫に大好きな食べ物があるのであれば、それを利用するのも有効です。

たとえば「カツオ節」が好きな猫がいたとします。

そのカツオ節のニオイだけを療法食につけるのです。

メモ

カツオ節をそのまま混ぜるのは、療法食の栄養バランスを崩してしまうのでおすすめできません。

まず最初は「ニオイだけ」をつけるようにトライしましょう。

具体的には、以下の手順です。

① カツオ節をだしパックなどのネットに入れる

② ①をフードが入った容器(袋)に入れ、一晩放置する

とても簡単ですよね。

猫が好きなもののニオイを利用するという方法なので、確実性は高い方法です。

ちゅーるを混ぜる

ニオイをつける方法と類似しますが、ちゅーるを好きな猫はとても多いです。

なのでちゅーるを混ぜると、療法食を食べる可能性は高くなります。

でも療法食にちゅーるを混ぜたら、栄養バランスが崩れちゃうんじゃない?

確かにちゅーるは基本的には療法食と栄養バランスが異なることが多いので、おすすめできません。

ですが現在は、特定のケアができるちゅーるが発売されています。

- 下部尿路に配慮したちゅーる

- 腎臓の健康に配慮したちゅーる

などなど・・・

また病院用のちゅーるというものも発売されています。

このあたりについては、以下の記事でも解説しています。

-

-

【いなばのちゅーる】病院用と市販用の違いは何?ペット栄養士が解説

続きを見る

ドライタイプや缶詰タイプなど、タイプを変えてみる

もし指定された療法食を食べなくても、あきらめる必要はありません。

ほとんどの場合、複数のタイプの存在をすべて紹介されていることは多くありません。

ですが、>同じ商品でも複数のタイプが存在していることが多いんです。

たとえば猫の腎臓ケアで使われることが多い、アニモンダの「腎臓ケア」を見てもこれだけの種類があります。

なので、最初に指定された療法食を食べなかったとしても、タイプや味を変えてトライすると食べてくれる可能性は高まっていきます。

平たいお皿を使う

猫にとって「ヒゲ」は感覚をつかさどる重要な器官です。

なので、ヒゲにフードのカスなどがつくことを嫌います。

療法食に限ったことではありませんが、顔をあまり突っ込まなくていい平たいお皿を使うと、フードを食べる可能性は上がります。

療法食をあげる時に猫が嫌なことをしない

猫は、本来関連のないものを結び付けて記憶しやすいです。

(例)

【フードをあげる時に痛みを伴う治療をする】

⇒このフードをすると痛い思いをする。このフードは敵だ。

【フードと一緒に苦い薬を混ぜる】

⇒このフードは苦いんだ。このフードはこれから避けよう。

なので療法食を初めてあげる場合、最初はその療法食に悪いイメージがつかないように他のことはしないほうがいいです。

スポンサーリンク

猫にとって療法食はおいしい?おいしくない?

でもそもそも療法食ってマズイんでしょ?もっとおいしくならないの?

「療法食=まずい」と思っている飼い主さんも多いですが、半分は正しく、半分は間違っているといえます。

日本には、大きく分けて6種類のケアを目的とする療法食があります。

- 尿路疾患

- 腎臓

- ダイエット

- 糖尿

- 消化器

- 皮膚・アレルギー

猫で使われることが多いのは、1と2です。

それらのケアのためには、「タンパク質」「リン」「ナトリウム」の3つが制限されていることがほとんどです。

そして、この3つは猫が「おいしい」と感じやすい栄養素と言われます。(脂肪もおいしいと感じやすい)

つまり尿路ケアや腎臓ケアの療法食は、「おいしい」に関わる4つの項目のうち3つが少ないということです。

なので今まで療法食を食べてくれなかった猫たちにとって、「尿路疾患用フードや腎臓病用フードはおいしくない」と感じることが多いかもしれません。

ですが栄養成分だけでなく、「においや」「粒の形」もおいしさに関わっているということも分かっています。

現在は、10社くらいのメーカーが療法食を製造しており、ニオイや粒など各社がたくさんのバリエーションを揃えています。

なので療法食であっても、おいしく食べられるケースも増えています。

「猫が療法食を食べない」についての記事は以上になります。最後までお読みいただき、ありがとうございました!