どうしよう(>_<)

血尿や頻尿などのトラブルで病院に行ったとします。

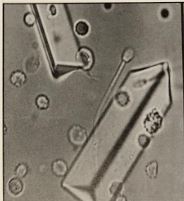

そして顕微鏡で尿検査をして、以下のようなものが出ていたらストルバイト結晶です。

特徴:縦長で、針のような形をしていることも

(出典:小動物の臨床栄養学)

ストルバイト結晶について、ペット栄養管理士の筆者が解説していきます。

この記事でわかること

ストルバイト結晶のリスク

一般的には、結晶がたくさん集まったり、時間が経つと「結石」になると言われています(結石=完全な固形の石)

なので、リスクはもちろんありますが、「そこまで心配しなくていい」とも言えます。

もちろんケアをしていくに越したことはないですが、「過度な心配は不要」という意味です。

筆者がそう考える理由は3つです。

- 健康な犬でもストルバイト結晶が出ることはある

- 結石になっているわけではない

- 結晶化するメカニズムが明確になっている

具体的に解説していきます。

健康な犬でもストルバイト結晶が出ることはある

- 尿を採取してから検査までに30分以上かかった

- 食後に尿検査した

上記などに当てはまると、健康な犬(本来結晶が出ないはずだった犬)でも、ストルバイト結晶が出る可能性があがります。

尿が30分以上空気にさらされると、尿のpHがアルカリ性になりストルバイト結晶が出やすくなるとされえいます。(後述)

また、食後は体内にストルバイトの成分がたくさん存在しているので、結晶が出やすくなります。

ですので尿検査がこの2つに当てはまった場合は、再検査をおススメします。

今回の検査が取り越し苦労だった可能性もあります。

尿検査の鉄則は以下の通りです。

- 採取してからすぐに検査してもらう

- 食後8時間以上空けた状態で尿を採取する(できれば朝一番の尿)

結石になっているわけではない

ストルバイト結晶が体内にたまっている時間が長いと、固形化してしまいます。

固形化した物を「ストルバイト結石」といい、文字通り「石」です。

特徴:大きくてつるつるしている

(出典:小動物の臨床栄養学)

ストルバイト結石になると、尿道に詰まるなどの好ましくない状態につながることがあります。

逆に言うと「結晶」の時点では、まだ悪さをほとんどしにくい段階であるということです。

結石になる前に見つかったということは、不幸中の幸いです。

メカニズムが明確になっている

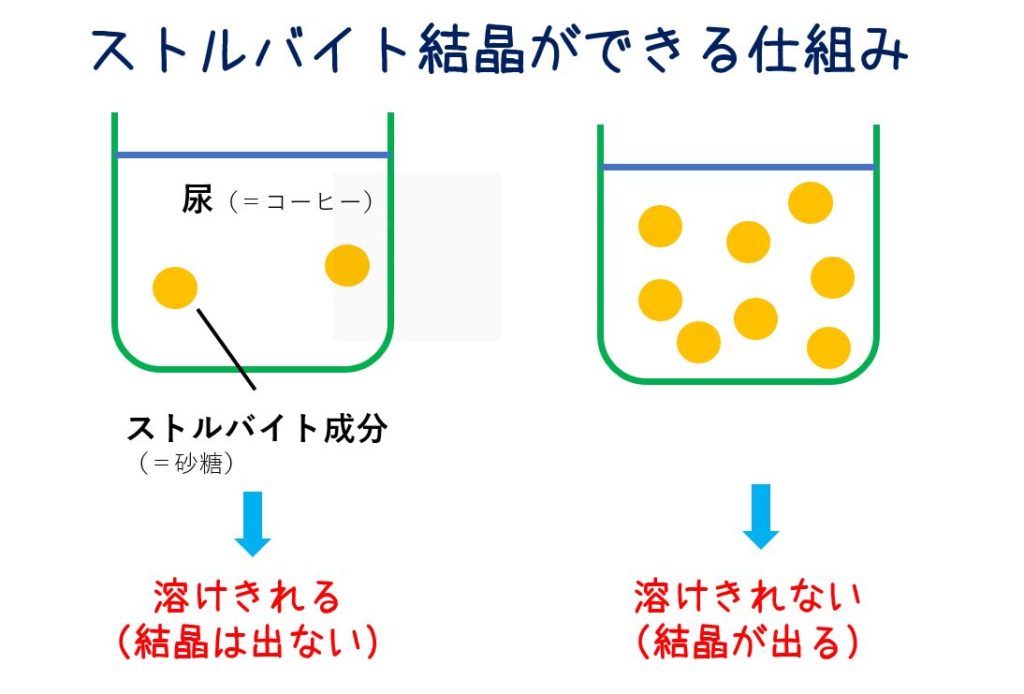

「ストルバイト結晶ができる」という状況は、「ストルバイト成分が尿に溶けきれなくなる」ことによって起こります。

身近なものでいうと、「コーヒーに砂糖が溶けきれなくなる」現象と同じです。

つまり、

- ストルバイト成分を減らす(砂糖を減らす)

- 尿量を増やす(コーヒーの量を増やす)

ストルバイト結晶のケアにつながる、ということです。

とてもシンプルですよね。

どうでしょうか?

ここまでのことを考えると、「ストルバイト結晶はそこまで心配ない」と思いませんか?

でもよく考えると、「ストルバイト成分」ってなんなの?

ストルバイト結晶ができる具体的な原因

ストルバイト成分が何なのかというと、

- リン

- アンモニア

- マグネシウム

のことです。

つまりストルバイト結晶は「リン、アンモニア、マグネシウムが尿に溶けきれなくなった状態」ということです。

さらに、尿のpHも強く関わっており、尿のpHがアルカリ性になると、ストルバイト結晶が出やすくなります。

ということは、ストルバイト結晶の原因は以下の3つにまとめられます。

- リン、アンモニア、マグネシウムが尿中に多く存在している

- 尿の量が少ない(=水を飲む量が少ない)

- 尿のpHがアルカリ性になっている

具体的な方法はどんなことがあるの??

スポンサーリンク

ストルバイト結晶へのケア

では3つの原因に対しての具体的なケアを解説していきます。

リン、アンモニア、マグネシウムを減らす

リン、アンモニア、マグネシウムの摂取量を減らすには、食事療法が使われることが多いです。

上記の成分を減らした「療法食」が、現在では多数販売されています。

また同時に、もちろんおやつへの配慮も必要になります。

かかりつけ病院で、指導を受けるとよいでしょう。

尿の量を増やす

尿の量を増やす=水の摂取量を増やす、です。

水飲み茶碗を何か所かに置いておくと、相対的に水を飲む量が増えやすいです。

また「水の温度を変える」ことで、飲水量が増えることもあります。(たとえば冷水をぬるま湯にする)

また、た療法食の缶詰を使うこともおすすめです。

尿のpHをアルカリ性にしない

尿のpHは、細菌感染があるとアルカリ性になりやすいです。

よって薬で細菌をコントロールしておくことが大切です。

また食べ物によってもpHは変わります。

療法食やサプリメントなどでのコントロールが必要になることもあります。

「犬のストルバイト結晶」についての記事は以上となります!最後までお読みいただき、ありがとうございました。